ここでは、通常時の朝の通勤混雑の口コミを掲載しています。災害時などに生じる運転見合わせなど、最新の運行情報を見たい場合はこちらを御覧ください。

沿線沿いに人気の駅がそろう中央線!私はそんな中央線沿いの立川駅に約2年半住みました。

そんな沿線元住民が思う中央線の印象は、「住むにはいいけど通勤は辛い」沿線です。

今回は中央線を利用している人の混雑の体験口コミと、私が当時通勤していた頃を思い出して、中央線の混雑具合を書いていこうと思います。

- 中野〜新宿駅感がもっとも混雑。新宿までは人が乗りつづけて正直しんどい

- 豊田駅始発の電車を狙うと多少マシ

タップできる目次

私の経験談:立川からだと豊田発の中央線に乗れば空いてます(最終的には混むけど)

中央線の主な始発駅は「高尾駅」。

なのですが、通勤時間帯には何本か豊田駅始発の電車もあります。

豊田駅始発の電車は朝6時台は3本、7時台は2本あります。(2018年7月時点)

高尾駅始発の場合は八王子駅で多くの人が乗車します。

しかし、豊田駅は八王子駅の次。豊田→日野→立川と、立川駅ではじめてのターミナル駅になるので、高尾駅始発の電車よりも空いているのです。

さらに中央線は運行本数が多く、高尾駅発の電車のすぐ次に豊田駅発の電車が来るのでさらに乗降客は少ないのです。

というので、立川から乗車する場合は豊田駅始発をおすすめします。

混雑状況については立川の時点ではまだ余裕があります。

(・・・と言っても最終的には混雑はするんですが)

しかし、少なくとも最初につり革は掴まれるので高尾駅発の列車よりかは楽なのではないかと思います。

混雑第1の波:武蔵境〜三鷹

さて、立川を出発し、国立・西国分寺で徐々に人が乗ってきます。

西国分寺は武蔵野線乗り換えの人が降りていきます。と言っても、中央線に乗る人もいるのでプラスマイナスゼロですが。

そして西武線も通っている国分寺駅でどかっと乗車。その後武蔵小金井、東小金井とどんどん乗車。

武蔵境の時点で車内はパンパンです。

電車が少しでも遅れると、武蔵境駅ホームで待つ人がすべての人が乗れるわけではないという状態に・・・。

何でこういうことになるかというと、国立〜武蔵境間は乗り換え路線がなく(※1)降りる人がいないためです。そして乗り換え路線がないということは中央線しか乗る人がいないということです。

まぁ当たり前ですよね笑

※1)厳密には西武国分寺線と西武多摩線があるのですが、朝は乗る人がほとんどいない

武蔵小金井〜武蔵境間は高架化されており、車窓からの朝日が見ものです。特に晴れた日の冬。

朝日をみたい場合は進行方向右のつり革をおすすめします。

・・・だから何という感じですが、朝日を見れば多少は混雑のストレスが和らぐのではないでしょうか笑

混雑第2の波:MAX混雑!中野〜新宿

さて、三鷹駅には総武線があるので多少人が降りてホッとするのもつかの間、やっぱり乗ってきます。

三鷹駅の次、吉祥寺も京王井の頭線があるので降りたかと思いきや、やっぱり乗ってきます。

・

・

・

こんな状態が中野まで続きますよ笑!

なお、荻窪駅は丸ノ内線の始発のはずですが、中央線と方面がだいたい一緒だからか電車が空く効果は薄いです笑

乗る人数>降りる人数 という図式なので車内はどんどん混雑し、中野〜新宿駅間で混雑ピークになります。

つり革に捕まって立ち位置が固定されていればいいのですが、つり革とつり革の間やドア付近は停車するたびに人に押しつぶされて密着状態だしで正直しんどそうです。。

▼本日2度目イラスト笑

さらに中央線特有のノロノロ運転のため通勤ストレスもピークになります笑

新宿すぎると徐々に空き、御茶ノ水過ぎてなんとか座れる

世界一駅の乗降客数を誇る新宿駅につくと人がどかった降りて流石に空きます。

新宿駅以降は今までのノロノロ運転はなんだったん?というほどに中央線がスムーズに動き出します!

その後、四ツ谷駅で若干降りて空き始め、御茶ノ水駅で秋葉原方面に行くために総武線に乗り換えでさらに空きます。

(超余談ですが御茶ノ水駅は中央線上り線路脇下がすぐい神田川なので、高所恐怖症の私は軽くびびります笑)

神田駅でほとんどの人が降りる

神田駅まで来るとほとんど人が下車。列車内は余裕で座れる状態になります。

まぁ次の東京駅で終点なので座れるのは数分ですけどね・・・!

みんなはどう感じてる?中央線の混雑体験口コミ

7:40頃

■混雑する区間は?

国分寺〜吉祥寺間と西荻窪〜新宿。

国分寺駅は中央特快との待ち合わせで快速から降りる人も多いが、乗る人もかなり多いため結果混雑する。武蔵小金井〜三鷹は降りる人はほとんどおらず、乗ってくる人ばかりでドア付近は常にぎゅうぎゅう詰め。吉祥寺駅で降りる人がたくさんいるが、西荻窪駅以降、また人がたくさん乗ってきてドア付近のみならず奥の方もぎゅうぎゅう詰め。中野駅で少し人が降りて楽になることもあれば、ほとんど状況が変わらないこともある。

7:45頃

■混雑する区間は?

三鷹を超えたあたりからかなり窮屈になってきますが、新宿から神田までは苦しいくらいになっています。

人の乗り降りが激しいので、降りる人のために一旦車外出たら戻り損ねたこともあるくらいです。

入口に人が集中するので車両の座席側まで移動できればまだどうにかなりますが、入口付近は小柄ですと大袈裟ではなく潰されそうになります。

神田までは非常に苦しい想いをすることになります。

7:20〜7:45

■混雑する区間は?

新宿から御茶ノ水の間が混みます。新宿でかなりの人が降車しますが、元々車内にいた人に先に席を取られますので新宿で乗る場合にはまず座る事は出来ません。車内の混み具合は基本、隣の人と密着する事なく押し合う事はありません。スマホを車内で立ちながら見る事も出来ます。ただ、少し電車が遅れたりすると、車内はギュウギュウの状態になる事があります。座席シートの前に立っていると、四谷、御茶ノ水あたりで座れる事があります。

中央線沿線の住みやすさも聞いてみました

駅前は商業施設が充実していながら少し離れただけで静かな住宅街になるのでとてもバランスが取れていて住みやすいです。

休日は地元で十分に過ごせますし、どこかに行くとしても新宿まで出てしまえばどこへでもいけるので便利です。

各駅、魅力的で飽きないおもしろさがある。通勤時や帰宅時のラッシュや、中央線の頻繁な遅延を除けば、とても住みやすく、たとえ引っ越すとしてもまた中央線沿い(立川〜中野あたり)に住みたいと思う。

関連記事

冒頭に「住むにはいいけど通勤は辛い」沿線と書きましたが、住むとほんとにいい沿線です。

中央線沿いの良い面も見たい方はこちらの記事をどうぞ。

▼阿佐ヶ谷駅そばには昔ながらの商店街があります

▼四ツ谷駅は休日は落ち着いてて穴場スポットです

【初回31日間無料】リアルタイムな混雑状況や遅延を回避したい場合のオススメアプリ

ここまで一般的な混雑情報を紹介しましたが、日や時間帯によって混雑状況は異なります。

特に初めて乗る路線や区間だと混雑状況は気になるもの。

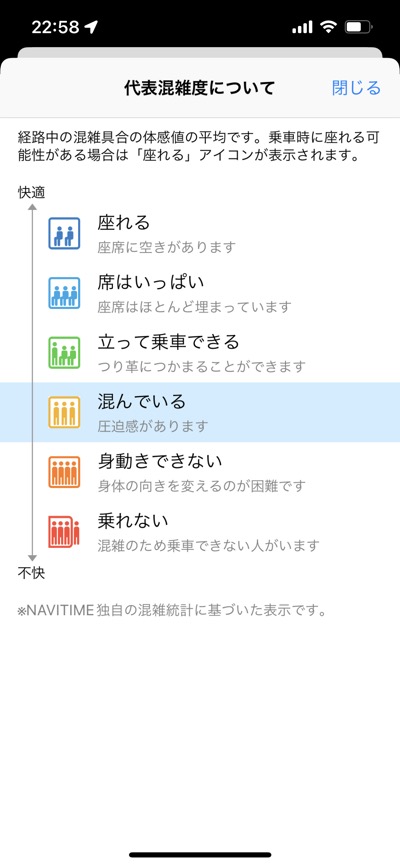

そんな時におすすめしたいのが、NAVITIME(地図と乗換の総合ナビ)です。

- JR・私鉄・地下鉄をまとめて検索して混雑状況がわかる

- リアルタイムな運行情報、遅延情報がわかる

- 遅延・事故が発生した際、迂回する検索もできる

- 駅構内ルートで乗り継ぎがわかりやすい

- バスのルート検索も可能

便利な機能を使うには有料のプレミアム会員に登録する必要がありますが、初月31日間は無料です。

アプリのダウンロードはこちらから。

都内を走る鉄道混雑記事はまだまだあります

写真と路線名をクリックすると混雑の口コミをまとめた記事が見れます。 職場までの路線の様子ってどんな感じか、沿線沿いの物件を探す際にもご活用ください!JRの混雑記事を見る

| 写真 |  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 路線名 | 山手線内回り | 山手線外回り | 京浜東北線・根岸線 (大宮発) |

京浜東北線・根岸線 (大船発) |

中央線 | 埼京線 | 総武線快速 | 横須賀線 | 中央総武線 | 東海道線 | 常磐線 | 高崎線 | 宇都宮線 | 京葉線 | 上野東京ライン | 南武線 | 武蔵野線 | 横浜線 |

| 混雑区間 | 新大久保 ↓ 新宿 |

上野 ↓ 御徒町 |

川口 ↓ 赤羽 |

大井町 ↓ 品川 |

中野 ↓ 新宿 |

板橋 ↓ 池袋 |

新小岩 ↓ 錦糸町 |

武蔵小杉 ↓ 西大井 |

錦糸町 ↓ 両国 |

川崎 ↓ 品川 |

松戸 ↓ 北千住 |

宮原 ↓ 大宮 |

土呂 ↓ 大宮 |

葛西臨海 公園 ↓ 新木場 |

宮原 ↓ 大宮 |

武蔵中原 ↓ 武蔵小杉 |

東浦和 ↓ 南浦和 |

小机 ↓ 新横浜 |

| 混雑率 | 160% | 153% | 176% | 186% | 184% | 185% | 181% | 197% | 196% | 191% | 154% | 164% | 142% | 166% | 164% | 189% | 170% | 169% |

| 沿線の賃貸 |

東京メトロの混雑記事を見る

東京メトロの混雑ランキング記事を見る| 写真 |  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 路線名 | 東西線 | 千代田線 | 半蔵門線 | 丸ノ内線 | 有楽町線 | 銀座線 | 日比谷線 | 南北線 | 副都心線 |

| 混雑区間 | 木場 ↓ 門前仲町 |

町屋 ↓ 西日暮里 |

渋谷 ↓ 表参道 |

新大塚 ↓ 茗荷谷 |

東池袋 ↓ 護国寺 |

赤坂見附 ↓ 溜池山王 |

三ノ輪 ↓ 入谷 |

駒込 ↓ 本駒込 |

要町 ↓ 池袋 |

| 混雑率 | 199% | 178% | 173% | 165% | 163% | 160% | 157% | 156% | 151% |

| 沿線の賃貸 |

私鉄の混雑記事を見る

| 写真 |  |

|

|

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 路線名 | 田園都市線 | 東横線 | 東急目黒線 | 東急大井町線 | 小田急線 | つくば エクスプレス |

京急線 | 京王線 |

| 混雑区間 | 池尻大橋 ↓ 渋谷 |

祐天寺 ↓ 中目黒 |

不動前 ↓ 目黒 |

九品仏 ↓ 自由が丘 |

世田谷代田 ↓ 下北沢 |

青井 ↓ 北千住 |

戸部 ↓ 横浜 |

下高井戸 ↓ 明大前 |

| 混雑率 | 185% | 168% | 174% | 155% | 194% | 165% | 143% | 165% |

| 沿線の賃貸 |

都営線の混雑記事を見る

都営地下鉄の混雑記事ランキングを見る| 写真 |  |

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|---|

| 路線名 | 大江戸線 | 三田線 | 新宿線 | 浅草線 | 日暮里 舎人ライナー |

| 混雑区間 | 中井 ↓ 東中野 |

西巣鴨 ↓ 巣鴨 |

西大島 ↓ 住吉 |

本所吾妻橋 ↓ 浅草 |

赤土 小学校前 ↓ 西日暮里 |

| 混雑率 | 157% | 156% | 153% | 129% | 187% |

| 沿線の賃貸 |

中央線沿線は割と日常生活には便利な線だと思います。都内のどちらに行くにもアクセスは良いので通勤、通学はしやすいですね。新宿〜東京間の駅でも、割と食品スーパーなどもあったりするので買い物もしやすいと思います。神田駅は夜は酔った人が多いですが、治安としてはそれほど悪くはないと思います。大きな病院も中央線沿線には多いのでこちらも住みやすい理由の一つです。